Философия иммануила канта

Содержание:

- Изучение этических проблем

- Эстетика Канта

- Значение Канта в истории западной философии

- Этика Канта – кратко

- 1.1 Жизнь и философская деятельность Канта

- Этические законы — плод своего времени

- Последствия прогресса

- Возможна ли альтернативная этика

- ГЕГЕЛЬ И МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЭТИКИ

- АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА Л. ФЕЙЕРБАХА

Изучение этических проблем

Иммануил Кант посвятил свою жизнь изучению многих сфер деятельности. Он писал труды об устройстве вселенной, изучал физику, пиротехнику, фортификацию, политические системы в разных государствах. В 1770 году мыслителя назначили на должность профессора в Кёнигсбергский университет. Именно в это время начинается «критический» период в его творчестве.

Философ активно интересовался этической сферой жизни общества и значением религии. Он хотел понять, какое моральное правило может способствовать развитию гармоничных отношений в обществе. Кант пришёл к выводу, что единственным источником нравственного поведения может быть практический разум. Поступки каждого человека подчинены императивам, то есть определённым законам.

Все императивы И. Кант разделил на 2 типа: гипотетические и категорические. Поступки, совершённые под влиянием гипотетических императивов, философ называл легальными. Они направлены на достижение конкретной цели.

В качестве примера можно рассмотреть несколько ситуаций:

Мужчина решает бросить курить, чтобы поправить своё здоровье и сократить денежные траты.

Женщина проходит курсы повышения квалификации, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

Человек принял решение всегда говорить правду, чтобы заслужить доверие и уважение окружающих.

То есть, люди совершают эти действия не потому, что это соответствует их ценностям, а чтобы достичь конкретной цели.

Этой категории правил философ посвятил несколько знаменитых работ.

Эстетика Канта

Свою эстетику Кант излагает в труде «Критика способности суждения». Философ полагает, что посредине между разумом и рассудком, посредине между познанием и волей находится сила суждения, высшая способность чувства. Она как бы сливает чистый разум с практическим, подводит частные явления под общие принципы и, наоборот, из общих принципов выводит частные случаи. Первая функция её совпадает с рассудком, при помощи второй предметы не столько познаются, сколько обсуждаются с точки зрения их целесообразности. Предмет объективно-целесообразен, когда он согласуется со своим назначением; он субъективно-целесообразен (прекрасен), когда соответствует природе нашей познавательной способности. Констатирование объективной целесообразности доставляет нам логическое удовлетворение, усматривание субъективной целесообразности приносит нам эстетическое удовольствие. Кант считает, что мы не должны наделять природу целесообразно действующими силами, но наше представление цели вполне законно, как субъективно-человеческий принцип, и идея цели, как и все идеи, служит прекрасным регулятивным правилом. Как догматы, механицизм и телеология несовместимы, но в приемах научного исследования они оба примиряются в пытливом искании причин; идея цели, вообще, много сделала для науки тем, что открывала причины. Практический разум видит цель мира в человеке, как субъекте нравственности, потому что нравственность имеет самое себя целью своего существования.

Эстетическое наслаждение, доставляемое субъективно-целесообразным, не чувственно, потому что оно имеет характер суждения, но и не теоретично, потому что оно имеет элемент чувства. Прекрасное, утверждает эстетика Канта, нравится всем вообще и необходимо, нравится потому, что мы рассматриваем его без всякого отношения к нашим практическим нуждам, без интереса и корысти. Эстетически прекрасное приводит душу человека в гармоническое настроение, вызывает дружную деятельность интуиции и мышления, и вот почему оно целесообразно для нас, но целесообразно только в этом смысле, и мы вовсе не желаем видеть в художественном объекте намерения понравиться нам; красота – это целесообразность без цели, чисто формальная и субъективная.

Значение Канта в истории западной философии

Таковы в самых общих чертах главные мысли критической философии Канта. Она явилась великим синтезом всех систем, когда-либо выработанных гением европейского человечества. Она послужила венцом той философии, которая ей предшествовала, но она же сделалась и исходным пунктом всей новейшей философии, в особенности германской. Она восприняла в себя и эмпиризм, и рационализм, и Локка, и Лейбница и взяла от скептицизма Юма то, что нашла в нем верного. Все эти философские учения Кант переработал в лаборатории своего критицизма, сопоставил их с оригинальными идеями своего глубокого ума и создал бессмертные теории познания и морали. Со времени Канта критицизм служит обязательным требованием, которое предъявляется ко всякой философии, и даже противники кенигсбергского мыслителя не могут не считаться с ним, как с могучей силой. Критицизм Канта может быть поведен дальше, преимущественно в области морали, но он не может быть разрушен.

Этика Канта – кратко

Вопросам этики Кант посвятил философскую работу «Критика практического разума». По его мнению, в идеях чистый разум говорит свое последнее слово, а далее начинается область практического разума, область воли. Ввиду того, что мы должны быть нравственными существами, воля предписывает нам постулировать, считать познаваемыми некоторые вещи в себе, как, например, нашу свободу и Бога, и вот почему практический разум имеет первенство перед теоретическим; он признает познаваемым то, что для последнего только мыслимо. В силу того, что наша природа чувственна, законы воли обращаются к нам в виде приказаний; они бывают или субъективно-действительны (максимы, волевые мнения индивидуума), или объективно-действительны (обязательные предписания, императивы). Среди последних своей несокрушимой требовательностью выделяется категорический императив, повелевающий нам поступать нравственно, как бы ни влияли эти поступки на наше личное благополучие. Кант считает, что мы должны быть нравственными ради самой нравственности, добродетельными – ради самой добродетели; исполнение долга само по себе составляет цель хорошего поведения. Мало того, вполне нравственным может быть назван только такой человек, который совершает добро не вследствие счастливой склонности своей натуры, а исключительно из соображений долга; истинная нравственность скорее побеждает склонности, нежели идет с ними рука об руку, и в числе стимулов добродетельного поступка не должно быть природной склонности к таким поступкам.

Согласно идеям этики Канта, закон нравственности ни по своему происхождению, ни по своей сущности не зависит от опыта; он априорен и поэтому выражается только в виде формулы без всякого эмпирического содержания. Он гласит: «поступай так, чтобы принцип твоей воли всегда мог быть и принципом всеобщего законодательства». Этот категорический императив, не внушенный ни волей Бога, ни стремлением к счастью, а извлекаемый практическим разумом из своих собственных глубин, возможен только при предположении свободы и автономии нашей воля, и неопровержимый факт его существования дает человеку право смотреть на себя, как на свободного и самостоятельного деятеля. Правда, свобода – идея, и реальность её не может быть доказана, но, во всяком случае, ее необходимо постулировать, в нее необходимо верить тому, кто хочет исполнить свой этический долг.

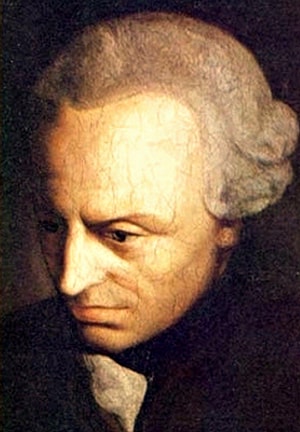

Иммануил Кант

Высшим идеалом человечества является соединение добродетели и счастья, но опять-таки не счастье должно быть целью и мотивом поведения, а добродетель. Однако Кант полагает, что этого разумного соотношения между блаженством и этикой можно ожидать только в потусторонней жизни, когда всесильное Божество сделает счастье неизменным спутником исполненного долга. Вера в осуществление этого идеала вызывает и веру в бытие Бога, и теология, таким образом, возможна только на моральной, но не на умозрительной почве. Вообще, основанием религии является мораль, и заповеди Бога – это законы нравственности, и наоборот. Религия отлична от морали лишь постольку, поскольку к понятию этического долга она присоединяет идею Бога, как морального законодателя. Если же исследовать те элементы религиозных верований, которые служат придатками к моральному ядру естественной и чистой веры, то надо будет прийти к заключению, что понимание религии вообще и христианства в частности должно быть строго-рационалистическим, что истинное служение Богу проявляется только в нравственном настроении и в таких же поступках.

1.1 Жизнь и философская деятельность Канта

Иммануил Кант (1724-1804) родился в столице восточной Пруссии Кенигсберге. Его отец, ремесленник, был достаточно состоятельным для того, чтобы найти средства для обучения в гимназии, а затем в университете сына, которого мечтал увидеть пастором. Однако Кант после окончания в 1745 году теологического факультета Кенигсбергского университета, где он увлекся философскими дисциплинами, не пожелал стать священнослужителем. В течении 10 лет зарабатывал себе на жизнь деятельностью домашнего учителя, Кант в то время интенсивно занимался философскими изысканиями. Успешная защита двух диссертационных работ дала Канту возможность приступить в 1755 году к преподаванию в названном университете в должности приват-доцента. Наряду с лекциями по метафизике, логике моральной философии Кант преподавал также математику, физику, физическую географию, антропологию. Происходившее при этом творческое освоение широкого комплекса философских и естественнонаучных дисциплин сделало Канта энциклопедически образованным оригинальным мыслителем, вскоре поднявшимся на вершины духовной культуры своей эпохи. С этим контрастировала замедленность академической карьеры Канта: только с 1770 года он – после защиты еще одной диссертации – получил должность профессора. В профессорской диссертации Канта были заложены основы принципиально новой философии, которую сам он назвал «Критической» и которая приобрела характер обстоятельно обработанной системы в Германии, состоящей из «Критики чистого разума» (1781), «Критики практического разума» (1788) и «Критики способности суждения) (1790). «Критическая» философия Канта – прежде всего в ее гносеологической ипостаси, названной им концепцией «трансцендентального идеализма», — стала начальным этапом немецкой классической философии, заключая в себе импульсы и для последующего развития. С середины 80-х годов воззрения Канта стали для немецких философов не менее чем на два десятилетия преимущественным предметом внимания и острейших дискуссий. Выражением резко возросшего философского престижа Канта явилось его избрание деканом философского факультета и ректором (1786- 1790) Кенигсбергского университета. Только преклонный возраст побудили Канта оставить в1797 году преподавательскую деятельность в университете и выйти в отставку. Философская мысль Канта продолжала напряженно работать и в последние годы его жизни, о чем свидетельствуют оставленные им рукописи, опубликованные столетие спустя в его «Посмертных трудах». Жизнь Канта с юношеских лет и до кончины оказалась сосредоточенной на философском творчестве, которому был полностью подчинен размерный, однообразный и ничем не отвлекающий от решения задачи уклад его жизни.

Этические законы — плод своего времени

Ответом Макинтайра стала этика добродетели. В фокусе внимания здесь личная ответственность: человек сам определяет, что должно, и отвечает за свой выбор. Добродетель — это личное свойство человека. Впрочем, оно не входит в наши настройки по умолчанию: ее нужно воспитывать, и свою роль тут играют привычки, нравы и традиции общества. То есть она формируется только в процессе социализации, о чем говорил еще Аристотель (понятие добродетели было ключевым для его этической модели).

По Аристотелю, мы изучаем этику не для того, чтобы знать, что такое добродетель, а чтобы стать добродетельными. Вопрос, как всегда, в том, как это сделать.

Прикладная этика говорит о принятии нравственного решения в конкретных обстоятельствах: учитывается локальный контекст, время и место событий. Тогда мы переводим этику из идеально-должного в реально-должное — то есть в модальность «здесь и сейчас».

Может ли этика меняться, исходя из потребностей нашего «сейчас»? Если откинуть представления о ее божественном происхождении, которые долгое время были в ходу у философов, получается, что мораль — это результат эволюции, а этические нормы — условие выживания в социуме.

Последствия прогресса

Вопрос о том, как должны применяться технологии, касается не только тех, кто их разрабатывает. Например, нам нужно решить, есть ли у родителей право определять судьбу ребенка на уровне генетики? Приставка био- вс` чаще встречается не только перед словом «этика», но и перед словами «власть» и «политика»: развитие биотехнологий меняет наши социальные отношения. Так, отодвигая старение, мы нивелируем и привычную смену поколений. В свою очередь, это влияет на семью, политику и рынок труда.

Другой вопрос: ведут ли технологии к новой форме «классового неравенства» только на биологическом уровне? Очевидно, что доступны они будут далеко не всем.

Создавая «умные» машины, мы думаем о том, что закладывать в этот мозг и как вместе с роботами будет развиваться человеческая мораль. Мы можем закодировать логику, но возможно ли провернуть то же и с этикой?

Прежде всего машина должна принимать решения, интуитивно понятные человеку, иначе ее будут воспринимать как злого монстра. При этом человеческая этика несовершенна, а решение, верное с позиций морали, программа может посчитать ошибочным. Минимализация ущерба — типичное решение эффективной машины, но людей оно зачастую не устраивает.

Возможна ли альтернативная этика

Сейчас этика провоцирует множество дискуссий и вопросов — скорее, она находится в состоянии раздробленности, как об этом сказал философ Аласдер Макинтайр, автор книги «После добродетели» (1981). Еще с 1960-х годов философия ищет альтернативу этическим проектам прошлого: они вступают друг с другом в противоречие, а мы никак не можем найти критерии правильного решения.

Этику Канта критикуют за разрыв идеального и реального. Консеквенциализм вызывает не меньше вопросов, ведь согласно именно этой теории жизнью одного человека можно пожертвовать ради национальных интересов. Ответ, который консеквенциалисты дали бы на вопросы о насилии или смертной казни, взорвал бы ленту фейсбука.

Такое решение перестает нас устраивать: всё больше поступков, которые еще вчера были «ок», сейчас маркируются как неэтичные.

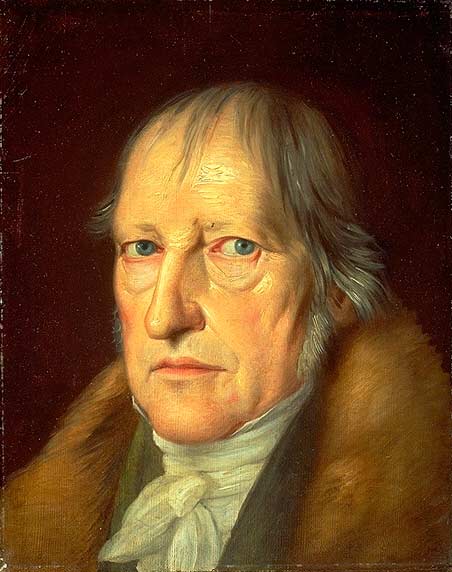

ГЕГЕЛЬ И МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЭТИКИ

Принцип историзма, которого придерживался Г. В. Ф. Ге–гель (1770—1831 гг.), позволил осуществить ему поворот от этики внутренней убежденности к социально ориентирован–ной теории морали. Гегель, в отличие от Канта, обратился не к выявлению сущности морали, а к определению ее роли в си–стеме общественных отношений. Поэтому в философии абсо–лютного идеализма Гегеля этика заняла довольно скромное место. Этические взгляды немецкого философа наиболее пол–но были изложены в двух его произведениях: «Феноменология духа» и «Философия права». Актуальной темой для Гегеля бы–ло различение самих понятий «мораль» и «нравственность».

Следует отметить, что в это время существовало два подхо–да к морали: мораль как область духа, обозначенная только лишь личностными смыслами, а также мораль как сфера со–циально определенного поведения. Подчеркивая оригиналь–ность личностного и социального смысла морали, Гегель по–старался объединить обе эти этические традиции. Необходимо отметить, что учение о морали Гегеля явилось ре–зультатом сложного творческого развития, в процессе которо–го философом постепенно преодолевалась патетика ранних работ, связанная с идеями активности, моральной самостоя–тельности личности.

В результате личность как бы приносилась Гегелем в жертву философии абсолютного идеализма, направленной на дости–жение социальной гармонии. Учение Гегеля о свободе воли предопределило исследование философом природы нравствен–ности и морали. Считая свободу «необходимым условием и ос–новой нравственности», Гегель обнаруживает развивающийся характер отношения свободы и необходимости.

В результате чего им была предложена концепция развития свободной воли. Воля должна пройти при этом три стадии. Это природная воля, произвол, разумная воля. Впоследствии Гегель использовал данные положения в учении об абстракт–ном праве, нравственности морали.

В учении о морали, представляющем собой область лич–ностных убеждений, философ диалектически проанализиро–вал следующие понятия: умысел и вина, добро и совесть, на–мерение и благо. Он высказал при этом значительное количество весьма продуктивных идей. Так, в частности, от–мечая, что «ряд поступков субъекта это и есть он», Гегель по–ставил задачу обязательного осуществления внутренней мо–ральной убежденности человека в действиях, так как «лавры одного лишь хотения есть сухие листья, которые никогда не зеленели».

Конечно же, следует помнить, что активная деятельность человека ограничивается у философа сферой духа, хотя даже сама постановка данной проблемы вызывает положительный отклик, как и рекомендация ставить перед собой великие це–ли («хотеть чего-то великого») при определении намерений. Особенно интересным является определение Гегелем понятия морального долга человека. Философ считал, что он состоит в том, чтобы «иметь понимание добра, сделать его своим на–мерением и осуществлять в деятельности».

Так, по существу, определяется сам механизм осуществле–ния морали, ставится задача моральной необходимости Очень много ценных идей содержится также в гегелевской ди–алектике добра и зла. Что же Гегель понимал под нравствен–ностью? В своем учении по этому вопросу философ делает следующие выводы. Нравственность – это вторая (обществен–ная) природа человека, которая возвышается над первой (лич–ностной).

Существуют также три последовательные формы ее разви–тия: семья, гражданское общество и государство. Процесс ста–новления нравственности является, в принципе, подчинени–ем личности государственным интересам, потому что «вся ценность человека, вся его духовная действительность суще–ствует благодаря государству».

Руководствуясь принципом историзма, Гегель выявил многие черты исторического развития нравственности, про–анализировал связь морали с другими сторонами обществен–ной жизни, таким образом, вписав понятие морали в социаль–ный контекст.

Хотя принято считать, что предложенная им модель гар–монизации личного и общественного блага является несо–стоятельной. Учение об «объективном духе», которое «раз–глядело» основные черты морали, противостоит самой действительности, находится над ней.

Поэтому мораль не в состоянии оказать на реальный мир сколько-нибудь существенное влияние. Философ предлагал также «считать недействительной всю дисгармоничную, разла–женную, полную конфликтов и себялюбивого хаоса действи–тельность, т. е. живую жизнь, которой живут живые индиви–ды, а видеть лежащую в основе бытия гармонию логических связей, скрытый за исторической эмпирией разум, т. е. от–крываемую философией и в самой только философии суще–ствующую разумную действительность».

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА Л. ФЕЙЕРБАХА

Учения о морали, разработанные Кантом и Гегелем, не смогли подойти близко к практической действительности. По всей вероятности, именно это обстоятельство поставило Л. Фейербаха (1804—1872 гг.) перед необходимостью отречься от умозрительных концепций и обратиться к естественной не–посредственности человека. Хотя натуралистические тради–ции, с которыми философ связал свои надежды на формирова–ние «жизненной», конкретной, результативной этики, уже, по всей вероятности, исчерпали свои функциональные возможно–сти. Поэтому сам замысел Фейербаха должным образом не осуществился, а лишь принял форму наставления о морали, которое основано на любви и неопределенно в содержатель–ном отношении.

Оригинальность этических взглядов Фейербаха связана не столько с предложенным им позитивным отношением (его этика «туизма», эгоистических взаимоотношений «я» и «ты»). Она состоит и в большой критике идеалистической и религи–озной этики, его убежденности в доминировании именно ма–териалистической ориентации в этических исследованиях.

Можно найти у Фейербаха и много интересных идей, ка–сающихся отдельных этических проблем (в частности, его рас–суждение об эгоизме, об особенностях группового эгоизма, а также описание нравственного значения любви и т. п.). Вме–сте с тем предложить более функциональную, по сравнению с идеалистической этикой, версию гармонизации отношений между существующим и должным, идеалом и действительно–стью Фейербаху так и не удалось.

Таким образом, этика Нового времени в какой-то мере подвела итоги классического периода развития этического сознания, делая акцент на основные, обозначенные еще в ан–тичности традиции изучения моральных принципов.

Но, несмотря на разнообразность, глубину и богатство идеологического потенциала, в ней еще не было представле–но принципиально новых моделей разрешения моральных проблем, хотя и был достигнут высокий уровень их теорети–ческого осознания (особенно в концепциях Канта и Гегеля) До наших дней эти концепции остаются образцом рационали–стического анализа. Значение этических учений упомянутых выше представителей немецкой философии очень велико Именно их имена символизируют представления об этиче–ской классике, на них основываются концепции, разработан–ные в дальнейшем.