Антиномия

Содержание:

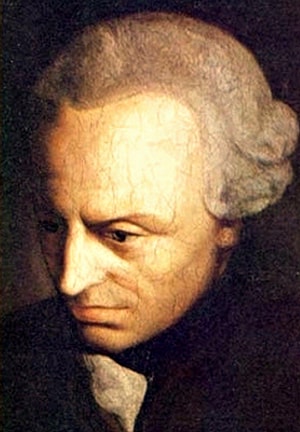

Особенности социальной философии Иммануила Канта

Философы эпохи Просвещения рассматривали прогресс в развитии человеческих общественных отношений. Кант в своих трудах пытался найти закономерности развития прогресса и пути воздействия на него. При этом он считал, что на прогресс влияет абсолютно каждый отдельный индивидуум. Поэтому для него была первична разумная деятельность всего человечества в целом.

При этом Кант рассматривал причины несовершенства человеческих отношений и находил их во внутренних конфликтах каждого человека в отдельности. То есть, пока мы страдаем из-за собственного эгоизма, честолюбия, жадности или зависти, мы не сможем создать совершенное общество.

Идеалом государственного устройства философ считал республику, которой управляет мудрый и справедливый человек, наделенный всеми полномочиями абсолютной власти. Как Локк и Гоббс, Кант считал, что необходимо отделить законодательную власть от исполнительной, при этом необходимо упразднить феодальные права на землю и крестьян.

Особое внимание Кант уделял вопросам войны и мира. Он считал, что возможно провести мировые переговоры, направленные на установление вечного мира на планете

Иначе войны разрушат все достижения с таким трудом достигнутые человечеством.

Чрезвычайно интересны условия, при которых, по мнению философа, все войны прекратились бы:

- Все территориальные притязания должны быть уничтожены,

- Должен существовать запрет на продажу, покупку и передачу по наследству государств,

- Постоянные армии должны быть уничтожены,

- Никакое государство не должно предоставлять денежные или любые другие займы для подготовки войны,

- Никакое государство не имеет право вмешиваться во внутренние дела другого государства,

- Недопустимо вести шпионаж или организовывать террористические акты, чтобы подорвать доверие между государствами.

Конечно, эти идеи можно назвать утопическими, но ученый считал, что человечество со временем достигнет такого прогресса в социальных отношениях, что сможет решать все вопросы урегулирования международных отношений путем мирных переговоров.

Иммануил Кант во всех своих трудах отдавал преимущество морали перед политикой, он считал, что права человека первичны и не могут быть нарушены никаким политическим строем.

Антиномия

Одна, например, говорит, что по сути, если не ставить под сомнение теоретические основания результата, а пользоваться разновидностью логической теории результата в виде антиномической формулы типа «р и не р» как исполнимых, то не нарушается закон логики запрещения противоречия. В такой стратегии скрывается значение слова антиномия.

Примером такой стратегии является логика Роговского, которая формализует изъяснения о механическом действии тела так, что ещё с античных времён нам известная формула «тело, которое двигается, одновременно располагается и не располагается в каком-то месте» входит в число таких формул, которые доказуемы со сбережением согласованности какой-то данной логической системы. Антиномия движения не понимается как номинально-логическое противоречие, что, в свою очередь, использует логическую теорию результата при разбирательстве высказываний о движении. В настоящее время в логике развилось направление, которое имеет отношение к разработке логических систем, где позволительно применение формул типа антиномии.

Значение слова Антиномия по Логическому словарю:

Антиномия — (от греч. antinomia — противоречие в законе) -рассуждение, доказывающее, что два высказывания, являющиеся отрицанием друг друга, вытекают одно из другого. Характерным примером логической А. является «лжеца» парадокс. Наибольшую известность из открытых уже в XX в. А. получила A. Рассела. Примером достаточно простой и оригинальной А. может быть следующее: некоторые слова, обозначающие свойства, обладают тем самым свойством, которое они называют. Так, прилагательное «русский» само является русским, «многосложное» — многосложно, а «пятислоговое» — имеет пять слогов. Такие слова, относящиеся к самим себе, называют аутологическими. слова, не имеющие свойства, обозначаемого ими, — гетерологическими. Последних в языке подавляющее большинство: «сладкое» не является сладким, «холодное» — холодным, «однослоговое» — однослоговым и т. д. Разделение прилагательных на две группы представляется ясным и не вызывающим возражений. Оно может быть распространено и на существительные: «слово» само является словом, «существительное» — существительным, но «стол» — это не стол, а «глагол» — не глагол, а существительное. А. обнаруживается, как только задается вопрос: к какой из двух групп относится само прилагательное «гетерологическое». Если оно аутологическое, то обладает обозначаемым им свойством и должно быть гетерологическим. Если же оно гетерологическое, то не имеет называемого им свойства и должно быть поэтому аутологическим. Необходимым признаком логической А. обычно считается логический словарь, в терминах которого она формулируется. Однако в логике нет четких критериев деления терминов на логические и внелогические. Кроме того, в логических терминах можно сформулировать и внелогические утверждения. На первых порах изучения А. казалось, что их можно выделить по нарушению какого-то еще не исследованного положения или правила логики. Особенно активно претендовал на роль такого правила введенный Б. Расселом «принцип порочного круга», согласно которому в совокупность не должны входить объекты, определимые только посредством этой же совокупности. Все А. имеют общее свойство — самоприменимость, или циркулярность. В каждой А. объект, о котором идет речь, характеризуется посредством совокупности объектов, к которой он сам принадлежит. Если мы, к примеру, говорим: «Это высказывание ложно», мы характеризуем данное высказывание путем ссылки на совокупность всех ложных высказываний, включающих и данное высказывание. Однако циркулярность — свойство и многих непарадоксальных рассуждений. Такие примеры, как «самый большой из всех городов», «наименьшее из всех натуральных чисел», «один из электронов атома меди» и т. п., показывают, что далеко не всегда циркулярность ведет к противоречию. Однако провести различие между «вредной» и «безвредной» циркулярностью не удается. А. свидетельствуют о несовершенстве обычных методов образования понятий и методов рассуждения. Они играют роль контролирующего фактора, ставящего ограничения на пути конструирования систем логики. Один из предлагавшихся путей устранения А. — выделение наряду с истинными и ложными бессмысленных высказываний. Этот путь был предложен Б. Расселом, объявившим А. бессмысленными на том основании, что в них нарушаются требования особой «логической грамматики». В качестве последней Б. Рассел предложил теорию типов, вводящую своеобразную иерархию рассматриваемых объектов: предметов, свойств предметов, свойств свойств предметов и т. д. Свойства можно приписывать предметам, свойства свойств — свойствам и т. д., но нельзя осмысленно утверждать, что свойства свойств имеются у предметов. Напр., высказывания «Это дерево — зеленое», «Зеленое — это цвет» и «Цвет — это оптическое явление» осмысленны, а, скажем, высказывания «Этот дом есть цвет» и «Этот дом есть оптическое явление» — бессмысленны. Исключение А. достигается также путем отказа от «чрезмерно больших множеств», подобных множеству всех множеств. Этот путь был предложен немецким математиком Е. Цермело, связавшим появление А. с неограниченным конструированием множеств. Допустимые множества были определены им некоторым списком аксиом, сформулированным так. чтобы не выводились известные А. Были предложены и другие способы устранения А. Ни один из них не лишен, однако, возражений.

Разум и психология

Любое наличие чистого разума согласовывается с диалектическими выводами по схеме логики. Совсем другое выходит при применении разума к объективному синтезу явлений. Тогда разум, доказывая своё единство, но запутываясь в противоречиях, вынужденно отказывается от космологии.

Антитетика расставляет и ловит разум в свои сети. В то же время это не позволило разуму успокоиться от уверенности, но одновременно заставило его предаться скептицизму и защищать некоторые утверждения. И то и другое можно считать погибелью нормальной философии, хотя первое, скорее, это антиномии разума. Давайте рассмотрим мысли, которые разъясняют и обосновывают метод, с помощью которого мы исследуем свой предмет. Идеи, которые касаются целостности синтеза явлений, можно назвать космологическими понятиями — как раз из-за целостности и потому что относятся к синтезу явлений. Паралогизмы чистого разума служат основой диалектической психологии. А антиномия чистого разума показывает основы рациональной космологии. Не для того, чтобы мы воспринимали их как состоятельные, а для того, чтобы увидеть их как идею в своём ложном величии.

Иммануил Кант — первый из величайших немецких философов

Иммануила Канта по праву считают крупнейшим мировым светилом философии после Аристотеля и Платона. Будущий ученый появился на свет в 1724 году в Кенигсберге в семье мастера – шорника. Отец мечтал дать единственному сыну хорошее образование и сделать его служителем церкви. Молодой Кант окончил местный университет и стал зарабатывать себе на пропитание частными уроками, но при этом постоянно повышал свое образование. В результате он защитил диссертацию и начал преподавать в университете логику и метафизику.

Всю свою жизнь Кант подчинил строгому расписанию и пунктуально следовал ему всю жизнь. Биографы ученого отмечают, что жизнь его была бедна на события: свое существование он подчинил полностью интеллектуальному труду.

Ученый имел друзей, но никогда не манкировал своими занятиями ради общения, мог увлекаться красивыми и умными женщинами, но никогда не позволял страсти увлечь себя и отвлечь от главного, то есть от научной работы.

Гносеологические взгляды Канта

Под гносеологией понимают философско-методологическую дисциплину, исследующую знание как таковое, а также изучающую его строение, развитие и функционирование.

Ученый не признавал догматический способ познания. Он утверждал, что необходимо основываться на критическом философствовании. Свою точку зрения он ясно выразил в исследовании разума и достижимых им пределов.

Кант во всемирно известном произведении «Критика чистого разума» доказывает правильность агностических идей. Агностицизм предполагает, что невозможно доказать истинность суждений, если основываться на субъективном опыте. Предшественники философа рассматривали объект познания (т.е., окружающий мир, действительность), как основную причину трудностей познания. Но Кант не соглашался с ними, высказывая предположение, что причина трудностей познания – в субъекте познания (т.е. в самом человеке).

Философ говорит о разуме человека. Он считает, что разум несовершенен и ограничен в возможностях. При попытке выйти за пределы возможностей познания, разум натыкается на непреодолимые противоречия. Эти противоречия Кант выделил и обозначил как антиномии. Пользуясь разумом, человек способен доказать оба утверждения антиномии, несмотря на то, что они противоположны. Это ставит разум в тупик. Кант рассуждал, как наличие антиномий доказывает, что у познавательных возможностей человека существуют пределы.

История нахождения антиномий в языке

Идея антиномического мышления появилась в древнегреческой философии (Аристотель, Платон), хотя зачастую употреблялся термин «апория»; тогда же сформулировали определенные семантические антиномии, к примеру, «Лжец» (Евбулид из Милета). В самом простом варианте «Лжеца» человек говорит: «Я лгу», или «То, что я говорю сейчас, является ложью», или же «Данное высказывание ложно». Когда высказывание ложно, то говорящий говорит правду, и сказанное им ложью не является. Когда высказывание ложным не является, а говорящий говорит, что оно ложно, то это высказывание его ложно. Таким образом, когда говорящий лжет, он одновременно говорит правду, и наоборот. Парадокс «Лжец» произвел на современников Евбулида громадное впечатление. Есть даже легенда, что некоторый Косский Филит, отчаявшись разрешить данный парадокс, покончил с собой, а древнегреческий логик Кронос Диодор, дав обет не есть до тех пор, пока не найдёт разрешит «Лжеца», умер, так и не решив проблему.

Схоластические логики анализу и формулированию антиномии уделяли много внимания.

Динамическая антиномия

Третья антиномия (спонтанности и причинного детерминизма)

- Тезис:

- Причинная связь в соответствии с естественным правом не единственная причинная связь, из которой появления мира могут все до одного быть полученными. Чтобы объяснить эти появления, необходимо предположить, что есть также другая причинная связь, это Спонтанности.

- Антитеза:

- Нет никакой Спонтанности; все в мире имеет место исключительно в соответствии с естественным правом.

[Примечание: важно здесь различить Спонтанность и Свободу или Добрую волю. Эта Антиномия, как часто думают, относится к Доброй воле, но это прибывает не в Критический анализ Чистой Причины,

Эта Антиномия, как часто думают, относится к Доброй воле, но это прибывает не в Критический анализ Чистой Причины,

но в моральной философии, где Кант настраивает три других противоречивых понятия, все три

из которых только относятся к взглядам, рациональным, разумным существам:

Бог против никакого Бога, Жизнь после Смерти против никакой Жизни после и Freedon против Deterministm.

Спонтанность — более широкая категория и может относиться к неразумным существам и случайным событиям.

Спонтанность охватывает Свободу, которая для Канта означает действовать в соответствии с

категорический императив и применяется только к разумным существам.

Спонтанность, с другой стороны, может включать случайные случаи, которые не определены

любой рациональностью (рациональный принцип непротиворечия) или механическая причинная связь,

Это могло бы, возможно, относиться к квантовым событиям, которые являются только вероятностными.

Размышляя далеко вне Канта, процесса принятия решения и свободы выбора

может состоять в искажении что вероятностный результат в одном направлении или другом.

Этот интерфейс между этими двумя сферами не находится В Канте, но я думаю, что он намекнул на него.

К сожалению, я не знаю немецкого слова для Спонтанности, таким образом, я мог бы быть неправильным

Приветствия, Брайан Форд]

Четвертая антиномия (необходимых, являющихся или не)

- Тезис:

- Там принадлежит миру, или как его часть или как его причина, существо, которое абсолютно необходимо.

- Антитеза:

- Абсолютно необходимое существо нигде не существует в мире, и при этом он не существует вне мира как его причина.

Джефф Годду (https://facultystaff.richmond.edu/~ggoddu/Modern/272h-k1.html)

предложения эта версия:

4-я Антиномия: Тезис: необходимое существо — или часть или причина мира.

Доказательство:1. разумный мир содержит ряд изменений.

2. Каждое изменение требует условия, без которого то изменение не было бы возможно.

3. Каждое условие предполагает полную серию условий до неоговоренного, которое является самостоятельно, абсолютно необходимо.

4. Необходимое существо — часть или причина мира.

4-я Антиномия: Антитеза: необходимое существо не (a) часть мира или (b) причина мира.

Доказательство (a):1. если необходимое существо — часть мира, то или начало ряда изменений абсолютно необходимо или ряд, не имеет никакого начала, и целый ряд абсолютно необходим.

2. У ряда изменений не может быть начала.

3. Целый ряд изменений не может быть абсолютно необходимым.

4. Необходимое существо не часть мира.

Доказательство (b):1. если необходимое существо — причина мира тогда, это существует вне мира.

2. Если необходимое существо — причина мира, то это вовремя и так не вне мира.

3. Необходимое существо не причина мира.

[Примечание: важно здесь различить Необходимый, Являющийся и Бога.. Эта Антиномия, как часто думают, относится к Богу, но это прибывает не в Критический анализ Чистой Причины,

Эта Антиномия, как часто думают, относится к Богу, но это прибывает не в Критический анализ Чистой Причины,

но в моральной философии, где Кант настраивает три других противоречивых понятия, все три

из которых только относятся к взглядам, рациональным, разумным существам. Помещенный просто, они:

Бог против никакого Бога, Жизнь после Смерти против никакой Жизни после и Добрая воля против Детерминизма.

Необходимое существо, в зависимости от того, как Вы интерпретируете его, или более широкая категория или

только один аспект того, что Бог был. В отличие от Спонтанности, которая охватывает Свободу,

Статус бога, по мере необходимости являющийся, может быть всего одним предикатом многих.

Приветствия, Брайан Форд]

Наука и философия

Антиномии языка — как науки, так и философии — совместная, родовая стихия жизни. Но всё же они вместе с этим противоположны в своих устремлениях. Наука и философия — это антиномия. Но они как раз — два направления действия, а не сами действия. И в философии, и в науке мысли склонны уходить в сторону от правды, от ядра. Философ имеет, например, что-то условно мёртвое, а учёный имеет живое сердце. Другими словами, часто понятия одного имеют качество другого. Никто не занимается наукой для себя, никто не может понять суть только в кругу семьи. Противоположность науки и философии объясняется разными путями, по которым им приходится идти. И в то же время действительность одной и другой может находиться далеко от задач, которые они себе ставят. Наука, например, с одной стороны имея жёсткость, с другой стороны текуча и мягка. А философия хотя подвижная и гибкая, но одновременно жёсткая по своей сути. Это всё — объяснение антиномии по ее природе.

Энциклопедия

A D K M R | А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я

АНТИНОМИИ ЧИСТОГО РАЗУМА — в «Критике

чистого разума» Канта — противоречащие друг другу утверждения о космологических идеях. Развивая учение о разуме как

высшей познавательной способности доводящей синтез, начатый еще рассудком, до безусловной законченности, Кант вводит в

своей трансцендентальной диалектике понятие «идей разума» (включающих системы психологических, космологических

и теологических идей) — идей трансцендентальных. В отличие от категорий рассудка, «идеи разума» представляют

собой понятия о глобальных целостностях; мыслимое в них безусловное единство многообразного никогда не может быть

найдено в границах опыта, и поэтому чувства не могут дать им адекватного предмета. Однако «драма»

человеческого разума, его «судьба», по мысли Канта, состоит в том, что эти универсальные целокупности разум

неизбежно будет стараться толковать как предметные, неправомерно применяя идеи разума к тому, что не является чувственно

данным. Это, так называемое конститутивное применение трансцендентальных идей, приводит к тому, что разум впадает в

заблуждения, «иллюзорные ошибки и видимости», свидетельством чего и являются возникающие при этом, с одной

стороны паралогизмы (или, по Канту, «односторонние видимости», когда речь идет о психологических идеях) и

А.Ч.Р., с другой стороны. Имеется в виду «двусторонняя видимость», т.е. не одно иллюзорное, а два

противоположных утверждения, относящихся друг к другу как тезис и антитезис — в контексте неправомерного применения

космологических идей. В соответствии с четырьмя классами ранее выделенных им категорий рассудка Кант выводит четыре

антиномии, или четыре группы противоречащих друг другу суждений, касающихся: 1) величины мира, 2) его деления, 3)

возникновения и 4) зависимости существования. Они сформулированы им следующим образом: 1) «Мир имеет начало во

времени и ограничен также в пространстве / Мир не имеет начала во времени и границ в пространстве; он бесконечен и во

времени, и в пространстве». 2) «Всякая сложная субстанция в мире состоит из простых частей, и вообще

существует только простое, или то, что сложено из простого / Ни одна сложная вещь в мире не состоит из простых частей и

вообще в мире нет ничего простого». 3) «Причинность по законам природы есть не единственная причинность, из

которой можно вывести все явления в мире. Для объяснения явлений необходимо еще допустить свободную причинность / Нет

никакой свободы, все совершается в мире только по законам природы». 4) «К миру принадлежит или как часть его,

или как его причина безусловно необходимая сущность / Нигде нет никакой абсолютно необходимой сущности — ни в мире, ни

вне мира — как его причины»

Важно отметить, что антиномиями Кант считает отнюдь не любые, уже противоречащие друг

другу суждения. К их числу могут быть отнесены только те, истинность которых не может быть проверена непосредственно в

опыте, т.е

предельно общие, «воспаряющие над опытом знания», касающиеся мироздания в целом, а также

обязательно доказанные суждения. Поэтому сам Кант, выделив антиномии, затем последовательно доказывает тезисы и

антитезисы каждой из них, пользуясь при этом так называемой логикой от противного. Лишь после этого он разрешает

антиномии. При этом сама процедура «разрешения космологической диалектики» понимается им как ее радикальное

устранение из «метафизики», прошедшей через горнило «критического исследования». В отношении первых

двух антиномий (математических) Кант признал ложность как тезисов, так и антитезисов («Так как мир не существует

сам по себе, то он не существует ни как само по себе бесконечное целое, ни как само по себе конечное целое»).

Устранение второй антиномии осуществлялось аналогичным образом. Что же касается третьей и четвертой антиномий

(динамических), то, по мысли Канта, и тезисы и антитезисы здесь могут быть одновременно истинными, хотя и в разных

отношениях, так как они представляют собой «синтез разнородного» — феноменов и ноуменов. Кантовская

антитетика, представляющая собой учение о противоречиях человеческого разума и их роли в познании, сыграла большую роль

в истории диалектики, поставив целый ряд проблем перед его непосредственными последователями, и явившись, таким образом,

мощным импульсом для собственно диалектических размышлений всех представителей немецкой философии.

Т. Г. Румянцева