§ 16. германия: на пути к единству

Содержание:

- Распад союза

- Таможенный союз

- Предпосылки распада

- Внешняя политика

- Экономический рост

- Эпоха национализма

- Предпосылки создания

- Пруссия и процесс объединения Германии

- История

- Организация союза

- Литература

- Силовые структуры

- Германский союз государств

- Государственность для всех

- Организация союза

- Начало Промышленной революции

Распад союза

В 1848 году на фоне всеобщей безработицы и голода начинается революция. Города Германского союза охватывают всевозможные беспорядки и протесты. Многие радикалы дождались своего часа и начали вести кровопролитную войну за свои идеалы. Это пошатнуло монаршие престолы. Во многих государствах сменилось правительство и была принята конституция. Новые законы дали простор для политической деятельности. Пруссия стала могущественна как никогда. Этого не смогла стерпеть Вена. В свою очередь, Берлин решил, что пришло время взять на себя лидирующую роль в «германском мире». Началась война против Австрии, в результате которой 23 августа 1866 года союз распался.

Таможенный союз

Аллегория на ликвидацию таможенных ограничений. Германия. 1834 год.

Основная статья: Германский таможенный союз

Либеральные преобразования на территории Германии наиболее интенсивно проходили в области экономики, где проявилась тенденция к образованию общегерманского рынка. В этом направлении действовала и система высоких таможенных сборов, которые в определённой степени защищали производимые в рамках Федерации товары от конкуренции со стороны Англии. Инициатором в этом вопросе выступила Пруссия, в которой в 1818 году были отменены все существовавшие ранее таможни между прусскими провинциями и Пруссия стала территорией свободной торговли. Австрия противилась самой идее свободы торговли, которая находила в членах Федерации всё увеличивающееся количество сторонников. 1 января г. был создан Германский таможенный союз (нем. Zollverein), в состав которого вошли Бавария, Пруссия и ещё 16 германских княжеств. В результате под контролем прусской бюрократии оказалась территория с населением в 25 миллионов человек, из 18 членов Федерации. Прусская монета, талер, стала единственно используемой монетой в Германии[источник не указан 2666 дней]. Австрия в таможенный союз не входила.

Предпосылки распада

Студенты и интеллигенция выступали за большую интеграцию маленьких государств и их населения. Радикалы, в свою очередь, начали задумываться о национальной революции, целью которой, помимо объединения германского народа, была конституционная реформа и уверенный отход от абсолютизма. Именно в это время зародилась идея государственности немецкого народа, которая и привела к созданию современной Германии.

И именно тогда из этого союза начала исключаться Австрия. Германский союз 1815 года оставлял главенствующую позицию за Австрией, поскольку та была самым большим по территории и населению государством. Однако непосредственно немцев в этой стране была только половина.

Остальные, преимущественно славянские, народы препятствовали развитию немецкой идентичности и уже сами стали задумываться о национальных государствах. В результате этих настроений была свергнута династия Габсбургов.

Внешняя политика

При Германском федеральном собрании были аккредитованы как посланники отдельных государств союза (Баварии, Австрии, Гамбурга, Бремена и Любека), как и посланники иностранных государств (Франции, Сардинии (с 1862 года — Италии), Нидерландов, Дании, Швеции, Великобритании, России, Испании, Соединённых Штатов Америки, с 1840 года — Бельгии), собственных посланников при иностранных государствах Федеральное собрание не имело. Из государств союза собственные посольства как при иностранных государствах так и при других государствах союза имели Австрийская Империя, Королевство Пруссия, Королевство Бавария, Королевство Саксония, Королевство Вюртемберг, Великое Герцогство Баден и ганзейские города. В этих же государствах союза существовали посольства иностранных государств.

Экономический рост

В первой половине XIX в. Германия продолжала оставаться политически раздробленной страной. Крупнейшими государственными образованиями на ее территории были Австрия и Пруссия.

В течение 1850-х годов экономика Германии продолжала свое развитие в направлении индустриализации. Особенно быстрыми темпами промышленный переворот происходил в Баварии, Тюрингии, на западе Пруссии и в северо-западных королевствах и герцогствах. Фабричная промышленность становилась господствующей во всех отраслях промышленности Германии.

За период 1848-1857 гг. производство чугуна увеличилось в 3,5 раза, добыча каменного угля — в 2,5, железной руды — почти в 3 раза. Если в 1848 г. вывоз шерсти в Великобритании, Франции и других стран составлял одну из основных статей немецкого экспорта, то в 1859 г. ее едва хватало для своих фабрик.

В 1850-х годах в немецких государствах протяженность железных дорог выросла вдвое. В начале 1860-х годов Германия занимает третье место в мире по объему промышленного производства (после Великобритании и Франции).

Однако дальнейшему развитию страны на пути к индустриальному обществу препятствовала политическая раздробленность. В начале 1860-х годов важным для немецкого общества стал вопрос о том, как осуществить объединение.

Эпоха национализма

В политическом плане союз не принёс никаких серьёзных перемен «внутри». Но достаточно сильно изменилась внешняя политика.

Небольшие государства начали выступать за создание конфедерации ради обеспечения мира в регионе. Они не были заинтересованы в территориальной экспансии и внешнеполитических интригах. Однако Пруссия и Австрия продолжали вмешиваться в не касающиеся их дела соседних держав. По закону, ни одно из государств не могло вступать в союз, который был недружелюбен к любому другому члену конфедерации.

Таким образом, абсолютизм сохранился во власти практически полностью. Но общество затронули громадные перемены. XIX век в Германии – это эпоха национализма. Немцы горячо ощущали свою идентичность и стремились к максимальному сближению. К этому моменту наблюдалось практически полное совпадение культуры и обычаев в разных уголках страны.

Предпосылки создания

Ослабление реакционной политики (после показательного процесса над Союзом коммунистов в Кёльне в 1852 году и после запрета политических союзов в 1854 году) в германских государствах в 1860 годах привело одновременно к инициативам по основанию полноценного политического представительства рабочих. Пользуясь поддержкой Германского национального союза, ряд активистов смог уже в 1862 году в Лондоне во время Всемирной выставки завязать контакт с иностранными рабочими и немецкими иммигрантами, в том числе с Карлом Марксом. Вдохновившись новыми идеями, на последовавшем собрании в Лейпциге было решено созвать всегерманский рабочий конгресс для учреждения политического представительства, в группу подготовки которого вошли, в первую очередь, члены лейпцигского образовательного кружка рабочих и ремесленников, и кроме того Август Бебель, Фридрих Фрицше, Юлиус Вальтайх и Отто Даммер. Бебель, надеясь в решении социального вопроса на сотрудничество с уже существующими партиями, вскоре покинул организационный комитет.

Фердинанд Лассаль

Также и Герман Шульце-Делич, один из основателей Германского национального союза, считал преждевременным самостоятельное политическое представительство рабочих, как и их вхождение в Национальный союз. Поддержку комитету оказал журналист Фердинанд Лассаль, 1 марта 1863 года в открытом письме потребовавший скорейшего утверждения политической партии для рабочего сословия, которая должна выступить за справедливые и прямые выборы и добиться представительства в законодательной власти. Программа Лассаля, хотя и встретившая полемику со стороны либеральных политиков, была всё же принята подавляющим большинством лейпцигского комитета; в конце марта 1863 года к ним примкнули рабочие Гамбурга, Дюссельдорфа, Золингена, Кёльна, Бармена и Эльберфельда (Вупперталь).

Пруссия и процесс объединения Германии

«Железом и кровью»

Воплощение этой идеи связано с деятельностью политика сильной воли, большого прагматизма и энергии — Отто фон Бисмарка. В 1862 году по назначению короля Вильгельма он становится министром-президентом Пруссии.

Важнейшей задачей Бисмарк считал объединение Германии под главенством Пруссии. Осуществляя планы объединения страны, он использовал средства дипломатии и военную силу. В течение 1862-1864 гг. Бисмарк провел реорганизацию прусской армии, подчеркивая, что для Германии главное не конституционные порядки, а усиление армии. Основным противником Пруссии в вопросе объединения Германии была Австрия. Попытки последней объясниться с Бисмарком успеха не имели. Он не принял австрийский план объединения страны и стал реализовывать собственный.

По инициативе Бисмарка Вильгельм отклонил план Франца-Иосифа I о создании в Германском союзе директории монархов крупнейших немецких государств и парламента с совещательным правом из представителей местных ландтагов (выборные представительные органы). В противоположность предложения Австрии Бисмарк предложил проект создания общегерманского парламента на основе всеобщего избирательного права. Поскольку население Пруссии в разы превышало население других земель, то в результате выборов Пруссия получила бы первенство в Северогерманском союзе.

История

Предыстория

Объединительные стремления в Германии уже во время Наполеоновских войн, получившие особенное яркое и энергичное выражение в ходе революций 1848—1849 годов, не могли привести к фактическому объединению тогда же. Приверженцы объединения никак не могли прийти к единому мнению относительно того, под чьей гегемонией осуществить его — Австрии (великогерманская идея) или Пруссии (малогерманская идея). Господствующим классом все ещё была феодальная землевладельческая аристократия, чувствовавшая себя очень хорошо при политическом и экономическом разобщении Германии; торгово-промышленная буржуазия едва зарождалась как класс и пока ощущала потребность только в частичных таможенных договорах. Австрия, гордая ролью руководительницы европейской политики в 1815—1848 годах, не пользовалась достаточной популярностью, чтобы преодолеть оппозицию Пруссии, а Пруссия, соответственно, не была настолько сильна, чтобы дать отпор поползновениям Австрии и открыто заявить о своем намерении взять дело объединения в собственные руки.

К середине 1860-х годов эти условия в значительной степени изменились: буржуазия успела окрепнуть и вступила на путь экономического объединения; её интересы требовали уже и политического единства. Пруссия, влиянию которой в Германии ольмюцкое унижение не нанесло существенного ущерба только потому, что ей принадлежала руководящая роль в таможенном союзе, энергично стала готовиться к войне, причем правительство в видах усиления армии не отступало перед нарушением конституции. Когда армия была готова, Бисмарк, воспользовавшись запутанностью шлезвиг-голштинского вопроса, вынудил Австрию к объявлению войны.

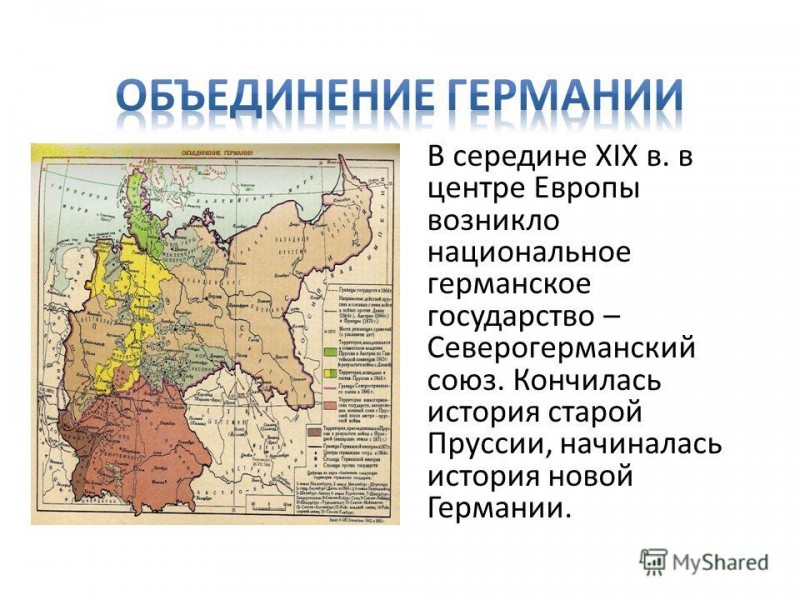

Создание Северогерманского союза

Блестящая победа Пруссии была победою малогерманской идеи над великогерманской. Пражский мир положил конец вмешательству Австрии в общегерманские дела и упразднил Германский союз 1815 года. Некоторые из государств, отклонивших предложенный им Пруссией перед открытием военных действий нейтралитет (Ганновер, Гессен-Кассель, Нассау, вольный город Франкфурт-на-Майне), были прямо присоединены к Пруссии, равно как и Голштиния и Шлезвиг.

Остальные государства Северной Германии (числом 21) 10 августа 1866 года вошли в состав новой федерации, которая, отвергнув принцип союза государств (нем. Staatenbund), организовалась в виде союзного государства (нем. Bundesstaat), руководящая роль в котором также досталась Пруссии. 18 августа 1866 года был подписан Союзный договор Пруссии с северогерманскими государствами (нем. Bündnisvertrag Preußens mit den Norddeutschen Staaten), по которому Пруссия и 17 северогерманских государств (осенью присоединились ещё четыре) обязывались принять закон о выборах в межгосударственный парламент, 15 октября 1866 года прусский ландтаг принял Закон о выборах в конституционный рейхстаг Северогерманского союза (нем. Wahlgesetz für den konstituierenden Reichstag des Norddeutschen Bundes), согласно которому для принятия межгосударственной конституции созывался конституционный рейхстаг (нем. Konstituierender Reichstag), выборы в который прошли 12 февраля, 24 февраля он собрался на своё первое заседание, а 16 апреля 1867 была принята конституция Северогерманского союза (нем. Verfassung des Norddeutschen Bundes). 31 августа 1867 года прошли первые выборы в Рейхстаг.

Преобразование в Германскую Империю

Южногерманские государства: королевства Бавария и Вюртемберг, герцогство Баден, ландграфство Гессен-Дармштадт (последний вошёл в состав Северогерманского союза только землями к северу от реки Майн) заключили наступательные и оборонительные союзы с Пруссией, так что нужен был только толчок, чтобы и они вошли с нею в полный союз. Этим толчком стала франко-прусская война. После победы в этой войне в 1871 году Бавария, Вюртемберг и Баден присоединились к союзу. Новое образование получило название Германской империи, а Вильгельм I стал первым её императором.

Организация союза

Конституция нового Северогерманского союза была построена на компромиссе различных начал. Парламентаризм не установился; верховная власть сохранила за собою очень много существенных прерогатив, но было введено равное, прямое, всеобщее избирательное право. Бисмарк тем охотнее ухватился за эту идею, внушенную ему ещё раньше Лассалем, что она в его глазах сразу достигала двух целей. Прогрессивная буржуазия была довольна тем, что правительство возвращается к одному из основных начал конституционного проекта, выработанного в 1849 году франкфуртским парламентом; демократические элементы, рост которых был уже заметен, видели во всеобщем избирательном праве залог свободного развития деятельности («происки» пролетариата Бисмарк пытался обезвредить, отвергнув тайную подачу голосов; но учредительный рейхстаг, обсуждавший конституцию, включил в неё этот способ голосования). С другой стороны, Бисмарк, как это видно из его мемуаров, не без основания надеялся, что общее избирательное право послужит для него превосходным орудием для борьбы с партикуляризмом и что в минуту внешних осложнений апелляция к патриотизму страны поможет ему побороть оппозицию в союзном совете. Наконец, перед ним был пример Франции, где существование всеобщего избирательного права не наносило никакого ущерба значению верховной власти.

Рейхстаг (нем. Reichstag) не получил обычных парламентских прав: вотировка законов и бюджета были сделаны его единственными прерогативами. Он состоял из 297 депутатов (по 1 на 100 000 жителей).

Другим органом союза был союзный совет (нем. Bundesrat), составленный из делегатов отдельных государств, входивших в состав союза. Голоса (всего было 43) были распределены между государствами неравномерно: так, Пруссия, например, имела 17 голосов, а Саксония — 4. Делегаты были связаны определенными инструкциями своих правительств. Функции союзного совета заключались в вотировании законов; обычно они проходили простым большинством, а для всякого изменения конституции требовалось большинство двух третей.

Львиную долю власти в новой организации получил прусский король, как федеральный президент (нем. Bundespräsidium). Ему принадлежало право объявлять войну и заключать мир от имени союза, вести дипломатические переговоры, заключать договоры, назначать и принимать посланников; в качестве главнокомандующего союзной армией он имел право назначать высших офицеров и наблюдать за организацией войска вообще. Он был верховным главою внутреннего управления, назначал главных должностных лиц союза, созывал и распускал рейхстаг.

Всеми внешними и внутренними делами союза заведовал назначенный королём Пруссии федеральный канцлер (нем. Bundeskanzler), не несший никакой ответственности перед рейхстагом и председательствовавший в союзном совете.

Государства, вошедшие в союз, продолжали пользоваться своими конституциями, сохраняли свои сословные собрания в качестве законодательных органов и министерства в качестве исполнительных органов, но должны были уступить союзу военное и морское управление, дипломатические сношения, заведование почтой, телеграфами, железными дорогами, денежной и метрической системами, банками, таможнями.

Литература

- Mehring, Franz: Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. Zweiter Teil: Von Lassalles ‘Offenem Antwortschreiben’ bis zum Erfurter Programm. 1863 bis 1891. Berlin, Dietz Verlag, 1960.

- Engelmann, Bernt: Vorwärts und nicht vergessen. Vom verfolgten Geheimbund zur Kanzlerpartei. Wege und Irrwege der deutschen Sozialdemokratie. München, 1984. ISBN 3-442-08953-0

- Grebing, Helga: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. München, 1966.

- Lehnert, Detlef: Sozialdemokratie. Zwischen Protestbewegung und Regierungspartei 1848—1983. Frankfurt, 1983. ISBN 3-518-11248-1

- Schröder, Wolfgang: Leipzig — die Wiege der deutschen Arbeiterbewegung. Wurzeln und Werden des Arbeiterbildungsvereins 1848/49 bis 1878/81. Berlin, Karl Dietz Verlag, 2010. ISBN 978-3-320-02214-3

- Zwahr, Hartmut: Zur Konstituierung des Proletariats als Klasse. Strukturuntersuchung über das Leipziger Proletariat während der industriellen Revolution. München, 1981. ISBN 3-406-08410-9

Силовые структуры

Силовые структуры СГС

- Федеральное войско (Bundesheer)

-

Прусская армия

- 1-й корпус (Восточная Пруссия)

- 1-я дивизия (АО Кёнигсберг)

- 2-я дивизия (АО Гумбиннен)

- 2-й корпус (Померания)

- 3-я дивизия (АО Штеттин)

- 4-я дивизия (АО Бромберг)

- 3-й корпус (Бранденбург)

- 5-я дивизия (АО Франкфурт)

- 6-я дивизия (АО Потсдам)

- 4-й корпус (Саксония)

- 7-я дивизия (АО Магдебург)

- 8-я дивизия (АО Мерзебург)

- 5-й корпус (Позен и Силезия)

- 9-я дивизия (АО Лигниц)

- 10-я дивизия (АО Позен)

- 6-й корпус (Силезия)

- 11-я дивизия (АО Бреслау)

- 12-я дивизия (АО Оппельн)

- 7-й корпус (Вестфалия Юлих-Клеве-Берг)

- 13-я дивизия (АО Мюнстер и АО Минден)

- 14-я дивизия (АО Дюссельдорф и АО Кёльн)

- 8-й корпус (Нижний Рейн)

- 15-я дивизия (АО Аахен и АО Кобенц)

- 16-я дивизия (АО Трир)

- 9-й корпус (Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Шверин)

- 17-я дивизия (Мекленбург-Шверин)

- 18-я дивизия (Шлезвиг-Гольштейн)

- 10-й корпус (Ганновер, Брауншвейг, Ольденбург)

- 19-я дивизия (АО Аурих, АО Ганновер, Ольденбург)

- 20-я дивизия (Брауншвейг, АО Люнебург, АО Хильдесхайм)

- 11-й корпус (Гессен-Нассау)

- 21-я дивизия (АО Висбаден)

- 22-я дивизия (АО Кассель)

- 1-й корпус (Восточная Пруссия)

- Саксонская армия

- 1-я дивизия (Дрезден)

- 2-я дивизия (Лейпциг)

-

Прусская армия

- Федеральный флот (Bundesflotte)

Германский союз государств

В состав германского союза входили: одна империя (Австрийская), пять королевств (Пруссия, Саксония, Бавария, Ганновер, Вюртемберг), герцогства и княжества, а также четыре города-республики (Франкфурт, Гамбург, Бремен и Любек). На протяжении существования союза количество государств-членов не было постоянным (колебалось от 36 до 41).

Бесспорный военно-экономический перевес Австрии и Пруссии давал им явный политический приоритет перед другими членами союза, хотя формально в нем провозглашалось равенство всех участников. В то же время ряд земель Австрийской империи (Венгрия, Словения, Далмация, Истрия и другие) и Прусского королевства (Восточная и Западная Пруссия, Познань) полностью исключались из союзной юрисдикции. Это обстоятельство лишний раз подтверждало особое положение в союзе Австрии и Пруссии. Королевства Пруссия и Австрия входили в Германский союз лишь теми территориями, которые уже были частями Священной Римской империи.

Германский союз был конфедеративным образованием. Главным стремлением малых государств, входивших в союз, было сохранение статус-кво в Германии. Правящим органом Германского союза был Союзный сейм. Он состоял из уполномоченных от 34 германских государств (включая Австрию) и 4 вольных городов и заседал во Франкфурте-на-Майне. Председательство в союзе принадлежало Австрии, как крупнейшему по территории и населению государству Германского союза. Каждое из государств, которые объединилась в союз, имело суверенитет и собственную систему управления. В одних сохранялся абсолютизм, в других функционировали подобия парламента (ландтаги), и лишь в семи были приняты конституции, которые ограничивали власть монарха (Бавария, Баден, Вюртемберг, Гессен-Дармштадт, Нассау, Брауншвейг и Саксен-Веймар).

Дворянство имело власть над крестьянством, барщину, «кровавую десятину» (налог на забитый скот), право на феодальный суд. Абсолютизм оставался практически неизменным. Но капитализм пробивал себе дорогу и в этих неблагоприятных условиях. В Вюртемберге, Гессене, Кобурге было отменено крепостное право. Барщина была вытеснена более продуктивным трудом наемных батраков. Происходило развитие промышленного производства, особенно в Рейнской области (Пруссия).

Во внешнеэкономической деятельности членов германского союза доминировала система высоких таможенных сборов, которая в определенной степени защищала произведенные в рамках Союза товары от конкуренции со стороны Великобритании. Инициатором в этом вопросе выступила Пруссия. На ее территории в 1818 г. были отменены все существующие таможни между прусскими провинциями, и Пруссия стала территорией свободной торговли. Австрия противилась самой идее свободной торговли, которая находила у членов Союза все больше сторонников, даже несмотря на ясное понимание, что Пруссия, в первую очередь, стремится к объединению Германии под своим руководством. 1 января 1834 г. был создан Германский таможенный союз, в состав которого вошли Бавария, Пруссия и еще 16 германских княжеств. В результате под контролем прусской бюрократии оказалась территория с населением в 25 млн человек. Прусская монета, талер, стала единственной монетой в Германии. Австрия в таможенный союз не входила.

Государственность для всех

Для германского мира было свойственно пёстрое проявление государственности на всех уровнях.

После разгрома Священной Римской империи Наполеон умышленно раздробил германские земли. А местные князи были сами в этом заинтересованы. Однако через 8 лет Наполеон был разгромлен. И правители маленьких государств стали понимать, что они являются лёгкой мишенью для крупных европейских держав. Поэтому в 1814 году большинство немецких князей обращается за помощью к Францу Второму Габсбургу с просьбой принять их в состав Австрии и, фактически, возродить Священную Римскую империю. Однако Франц отказывается от такого предложения из-за давления Пруссии и Франции.

В итоге, было предложено создать Германский союз. Эта идея была с восторгом принята во всех германских землях, ввиду роста национализма и немецкой идентичности. Небольшие государства получали защиту от интервенции, а Австрия и Пруссия сохраняли свои доминирующие позиции в регионе. Так, на конгрессе в Вене был создан Германский союз. Страны, вошедшие в него, юридически обладали равными правами. Однако ключевые решения принимались в Берлине и Вене.

Организация союза

Германский союз перед началом Австро-прусской войны 1866 года

Германский союз перед началом Австро-прусской войны 1866 года

Германский союз являлся международной организацией (Völkerrechtlicher Verein) состоявшим из 38 немецких союзных государств (deutsche bundesstaat). Высший орган — Союзное собрание (Bundesversammlung), заседания которого проводились во Франкфурте-на-Майне. В полном составе (Plenum) (69 голосов, каждое из государств располагало от 1 до 4 голосов) заседания Союзного сейма проходили очень редко, в основном все решения принимались на узком собрании (Engern Versammlung) (17 голосов), крупные государства в котором имели самостоятельные голоса, мелкие объединялись в курии. Председательство в союзе принадлежало Австрии, как крупнейшему по территории и населению государству Германского союза. На время ежегодного перерыва заседаний сейма на вакационное время (4 месяца) составлялся т. наз. вакационный комитет (Ferien-Ausschuss), из двух уполномоченных и председательствующего. Споры между отдельными немецкими союзными государствами рассматривала австрегальная инстанция (Austrägalnstanz).

Каждое из объединившихся в союзе государств обладало суверенитетом и собственной системой управления. В одних сохранялся абсолютизм, в других функционировали нерегулярные сословно-представительные органы, и лишь в семи были приняты конституции, ограничивающие власть монарха (Бавария, Баден, Вюртемберг, Гессен-Дармштадт, Нассау, Брауншвейг и Саксен-Веймар).

Дворянство имело власть над крестьянством, барщину, «кровавую десятину» (налог на забитый скот), феодальный суд. Абсолютизм оставался практически нетронутым.

Германский союз просуществовал до 1866 года и был ликвидирован после поражения Австрии в австро-прусской войне (к 1866 году в него входило 32 государства). Единственным его членом, сохранившим независимость и не потерпевшим ни одной смены режима, является Княжество Лихтенштейн.

Начало Промышленной революции

Джордж Стефенсон

«Ракета» Стефенсона

До середины века промышленное производство росло весьма умеренными темпами. Ещё в —1847 годах менее 3 % работоспособного населения в государствах Таможенного союза могли быть отнесены к категории работников промышленности. Однако начавшееся строительство железных дорог радикально изменило экономическую ситуацию.

В 1784 году шотландец Вильям Мердок (англ. William Murdoch) построил прототип паровоза (локомотива). 21 февраля 1804 года англичанин Ричард Тревитик, создал полномасштабный действующий экземпляр, который использовался для внутризаводского транспорта. Патент на своё изобретение он получил в том же году. В основном же рельсовые пути в Европе использовались для передвижения вагонов силами впряжённых в них лошадей.

Во время наполеоновских войн сильно поднялись цены на зерно и корма, что заставило искать замену лошадям. Первое время использование паровой тяги было затруднено тем, что не было найдено правильное соотношение между весом локомотива, уклоном дороги и требуемым тяговым усилием, что привело к ошибочному мнению о невозможности езды по гладким рельсам.

Ещё в 1814 году Джордж Стефенсон построил свой первый паровоз «Блюхер», а затем, совершенствуя конструкцию, создал свою «Ракету». Первый железнодорожный путь общественного пользования с паровозной тягой был открыт в Англии между Стоктоном и Дарлингтоном в 1825 году, а затем, на Рейнхильских испытаниях его «Ракета» показала свои выдающиеся качества . В Германии это строительство было начато открытием железнодорожного сообщения между Нюрнбергом и Фюртом в 1835 году.

Затем начался по всей Европе железнодорожный бум. Даже консервативно настроенные делегаты общегерманского парламента от Австрии были вынуждены ехать по Рейну пароходом до Дюссельдорфа, а затем поездом до Берлина.

Железнодорожное сообщение в короткий срок снизило транспортные расходы на доставку товаров на 80 %. Социальный эффект железнодорожного сообщения проявился и в существенной демократизации общества. Прусский король Фридрих Вильгельм III сетовал, что отныне представители низших сословий могут ехать в Потсдам с той же скоростью, что и он.

Однако значительно более важное значение железнодорожного строительства заключалось в том, что оно стало стимулом для развития горнодобывающей и сталелитейной промышленности, а также машиностроения, в которых немецкая промышленность занимала лидирующие позиции.