Метрические книги в архивах украины

Содержание:

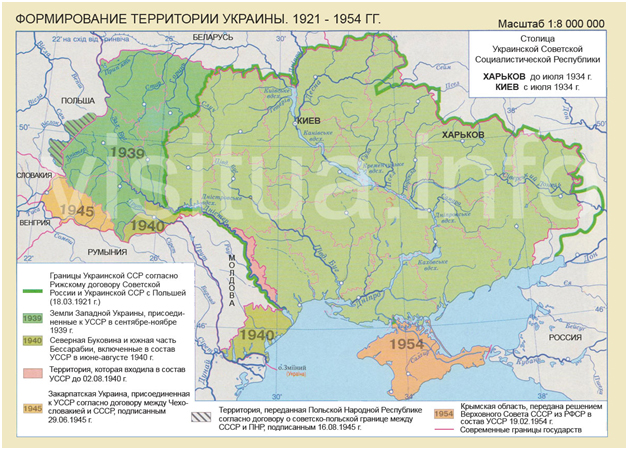

География

Основные реки: Ворскла, Коломак, Говтва. Леса занимали менее 8 % площади. На время реформы 1861 г. в уезде было 40 цензовых дворян: Кочубеи, Поповы, Мосолы, Старицкие, Бабанины, Зеньковские (Заньковские). 34 % крестьян на 1861 год были крепостными. Они получили в надел, в среднем, по 1,2 десятины земли на ревизскую душу, государственные крестьяне — по 2,3 десятины. Посевная площадь на 1901 г. — 109 572 десятин. Было развито садоводство и огородничество. Скотоводства из-за отсутствия свободных земель промышленного значения не имело. Фабрично-заводская промышленность производила продукции на сумму свыше 2600 тыс. руб. за год при количестве рабочих 1500 чел. Из промышленных предприятий выделялся епархиальный свечной завод на хуторе Дейкаловка (теперь село Полтавского района). В имении Кочубеев в Диканьке развиты были винокурение, пивоварение, мукомольная промышленность. В значительный центр кустарных промыслов вырос волостной городок Решетиловка (сапожное, выработка овчин и пошив кожухов, изготовление ковров, разведения решетиловской породы овец и сбыт смушек).

По территории уезда пролегали линии Харьковско-Николаевской и Киево-Полтавской железных дорог и ветвь Полтава-Константиноград.

Административное деление

В 1913 году в состав уезда входило 20 волостей:

|

|

Культура

Культура

В области функционирует более 40 заведений культуры и искусства, она является важным культурным центром Украины.

Крестовоздвиженский монастырь стал самым южным среди полковых монастырей Гетманщины XVII века, пережил множество различных набегов, как татарских, так и казацких. В мае 1709 года монастырь был резиденцией Карла XII. Поле Полтавской битвы в 6 верстах от города Полтава — крупнейший культурный научно-методический центр, посвящённый Полтавской битве и истории стран-участниц Великой Северной войны.

Село Великие Сорочинцы является родиной Николая Гоголя. Сорочинская ярмарка в XIX веке была одной из многих ярмарок на Украине, но приобрела известность после выхода одноимённой повести. Наряду с Миргородом и селами Диканька, Васильевка, Прони и Трояны — это часть кластера «Гоголевские места на Полтавщине».

В селе Чернухи находится музей и дом известного философа Григория Сковороды, Полтава является родиной Ивана Котляревского, автора пьесы Наталка Полтавка.

Образование и наука

В области базируются 11 государственных высших учебных заведения, в том числе Украинская медицинская стоматологическая академия, Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко, Полтавский национальный технический университет имени Ю. Кондратюка, Кременчугский техникум железнодорожного транспорта и Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского.

География

Основные реки: Ворскла, Коломак, Говтва. Леса занимали менее 8 % площади. На время реформы 1861 г. в уезде было 40 цензовых дворян: Кочубеи, Поповы, Мосолы, Старицкие, Бабанины, Зеньковские (Заньковские). 34 % крестьян на 1861 год были крепостными. Они получили в надел, в среднем, по 1,2 десятины земли на ревизскую душу, государственные крестьяне — по 2,3 десятины. Посевная площадь на 1901 г. — 109 572 десятин. Было развито садоводство и огородничество. Скотоводства из-за отсутствия свободных земель промышленного значения не имело. Фабрично-заводская промышленность производила продукции на сумму свыше 2600 тыс. руб. за год при количестве рабочих 1500 чел. Из промышленных предприятий выделялся епархиальный свечной завод на хуторе Дейкаловка (теперь село Полтавского района). В имении Кочубеев в Диканьке развиты были винокурение, пивоварение, мукомольная промышленность. В значительный центр кустарных промыслов вырос волостной городок Решетиловка (сапожное, выработка овчин и пошив кожухов, изготовление ковров, разведения решетиловской породы овец и сбыт смушек).

По территории уезда пролегали линии Харьковско-Николаевской и Киево-Полтавской железных дорог и ветвь Полтава-Константиноград.

География

Основные реки: Ворскла, Коломак, Говтва. Леса занимали менее 8 % площади. На время реформы 1861 г. в уезде было 40 цензовых дворян: Кочубеи, Поповы, Мосолы, Старицкие, Бабанины, Зеньковские (Заньковские). 34 % крестьян на 1861 год были крепостными. Они получили в надел, в среднем, по 1,2 десятины земли на ревизскую душу, государственные крестьяне — по 2,3 десятины. Посевная площадь на 1901 г. — 109 572 десятин. Было развито садоводство и огородничество. Скотоводства из-за отсутствия свободных земель промышленного значения не имело. Фабрично-заводская промышленность производила продукции на сумму свыше 2600 тыс. руб. за год при количестве рабочих 1500 чел. Из промышленных предприятий выделялся епархиальный свечной завод на хуторе Дейкаловка (теперь село Полтавского района). В имении Кочубеев в Диканьке развиты были винокурение, пивоварение, мукомольная промышленность. В значительный центр кустарных промыслов вырос волостной городок Решетиловка (сапожное, выработка овчин и пошив кожухов, изготовление ковров, разведения решетиловской породы овец и сбыт смушек).

По территории уезда пролегали линии Харьковско-Николаевской и Киево-Полтавской железных дорог и ветвь Полтава-Константиноград.

Административное деление

В 1913 году в состав уезда входило 20 волостей:

|

|

Административное деление

В 1913 году в состав уезда входило 20 волостей:

|

|

Транспорт

Полтава-Южная

Железнодорожный транспорт Полтавщины по Украине занимает второе место в перевозке грузов и третье — в перевозке пассажиров. Эксплуатационная протяженность железных дорог на территории области составляет 853,4 км. Плотность железных дорог в расчете на 100 км² составляет 2,96 км (Украина — 3,8 км). Железные дороги обслуживаются преимущественно тепловой тягой. Эксплуатационная длина электрифицированных железнодорожных путей общего пользования составляет 277,6 км (32,5 % от общей длины).

Железнодорожная сеть области относится к Полтавской дирекции железнодорожных перевозок (ДН-4), которая является составной частью Южной железной дороги. Полтавскую область пересекают четыре железнодорожные магистрали:

- Лозовая — Полтава — Ромодан — Гребёнка;

- Харьков — Полтава — Кременчуг;

- Бахмач — Ромодан — Кременчуг

- Бахмач — Пирятин — Гребёнка.

Кременчугский троллейбус был открыт в 1966 году.

Общая протяженность дорог области составляет 1857,4 км (23,1 км мостов). Состояние автомобильных дорог за последние годы ухудшилось и вызывает нарекания со стороны участников движения. Основные автодороги области:

- E 40М-03 Киев — Харьков — Ростов-на-Дону с ответвлением Полтава — Красноград

- E 584М-22 Полтава — Кременчуг — Александрия

- Н-08 Борисполь—Кременчуг—Днепр—Запорожье

- Н-12 Сумы—Полтава

- Р-11 Полтава—Красноград

- Р-42 Лубны—Ромодан—Миргород—Опошня

- Р-52

- Р-60 Киев — Пирятин — Ромны — Сумы

Крюковский мост через Днепр

Основной артерией для речного транспорта является Днепр. В структуре грузоперевозок преобладают: железная руда, лесные и строительные материалы, сельскохозяйственная продукция. Речными портами в 2006 году было переработано 1235,4 тыс. т грузов. Кременчугский речной порт, который был основан в 1823 году как пристань, а с 1850 была открыта первая регулярная пассажирская линия межд Кременчугом и Пинском. Также действуют речные вокзалы в Светловодске и Горишних Плавнях. 29 декабря 2010 было завершено строительство перегрузочного терминала Кременчуге.

Авиационный транспорт области развит плохо, Полтавский аэропорт, единственный в регионе, принимает только чартерные и специальные рейсы.

Основные статьи: Кременчугский троллейбус, Полтавский троллейбус и Кременчугский трамвай

В городах Полтава и Кременчуг действуют троллейбусные сети. В других городах услуги общественного транспорта предоставляются автобусами, маршрутными такси и такси. В начале XX века в городе Кременчуг действовал трамвай. Он прекратил своё существование из-за событий «красного террора» 1917 года.

География

Полтавская область — шестая среди областей Украины по площади. На севере граничит с Черниговской и Сумской, на востоке с Харьковской, на юге с Днепропетровской и Кировоградской, на западе с Киевской и Черкасской областями Украины.

Область занимает площадь 28,7 тыс. км², что составляет 4,8 % территории Украины. По этому показателю занимает 6-е место среди других регионов Украины. Протяженность территории с севера на юг — 213,5 км, а с запада на восток — 245 км.

Основная геологическая структура, в пределах которой расположена область, — Днепровско-Донецкая впадина и её склоны. Область целиком расположена на территории Восточно-Европейской равнины. Этим объясняется равнинный характер рельефа с незначительными абсолютными высотами (в основном, 50—150 метров над уровнем моря). На территории Полтавской области насчитывается 146 рек (водотоков длиной более 10 км) общей протяженностью 5100 км. Две крупнейшие реки — Днепр и Псёл. На юге и юго-западе область омывают воды Кременчугского и Каменского водохранилищ.

Климат определяется расположением в умеренном климатическом поясе, тип — умеренно континентальный. Средняя температура января — −3,7 °C, июля — +21,4 °C, количество осадков составляет 580—480 мм / год, выпадают преимущественно летом в виде дождей. Около 2/3 количества дней в году царит континентальный подтип воздушных масс с суши Евразии, 1/3 дней — морской подтип воздушных масс из северной и центральной Атлантики и внутренних морей — Средиземного, Черного, Азовского.

Флора Полтавской области насчитывает около 2 тысяч видов различных систематических групп растений. Среди видов местной флоры около 1500 видов растений из отдела покрытосеменных, 3 вида голосеменных, 16 видов папоротникообразных, 9 видов хвощей, 3 вида плаунов, а также по 160 видов мхов и лишайников. Область относится к лесодефицитным областям Украины. Лесистость её территории вместе с кустарниками и лесополосами в начале XXI века составляет 9,55 % (274,6 тыс. Га). Средняя лесистость Украины составляет более 15 %; мира — 29 %. На территории области основными типами лесов является широколиственные дубовые (дубравы) и хвойные сосновые (боры).

В области находится 46 заказников, в том числе 11 государственного значения; 92 памятника природы, среди которых — 1 государственного значения; 20 парков — памятников садово-паркового искусства, из них 4 — государственного значения; 10 заповедных урочищ.

История

Московского церковного собора 1666-1667

Указ Синода от «О содержании в предписанном порядке метрических книг» запретил хранение книг в домах священников и их раздельное ведение: отныне в приходах регистрация осуществлялась в одной общей книге.

В по Указу Синода в формуляре метрических книг были уточнены названия отдельных граф, введена раздельная нумерация по полу в записях о рождении. Формуляр метрических книг, просуществовавший вся дальнейшую их историю, окончательно был утвержден в .

Состояла каждая книга из трёх частей, содержащих сведения:

- о рождении — дата рождения и крещения, имя и фамилия, место жительства и вероисповедание родителей и крёстных родителей, законность и незаконность рождения;

- о браке — имя, фамилия, место жительства, национальность, вероисповедание жениха и невесты, в каком возрасте вступают в брак, дата венчания, фамилии и имена свидетелей;

- о смерти — имя, фамилия, место жительства, возраст умершего, дата и причина смерти, место захоронения.

Незаполненные бланки, собранные в метрические тетради, выдавались приходским священникам из консисторий или духовных правлений. Правильность заполнения метрик контролировалась благочинными, проверяющими текущую документацию подведомственных церквей каждые полгода. Во избежание подлогов, ошибок, упущений ответственность за каждую запись возлагалась на весь церковный причт.

Метрические книги велись в двух экземплярах: один направлялся на хранение в архив консистории, второй — оставался в церкви.

Консисторский экземпляр, включавший метрические тетради рождения, брака, смерти за один год по всем приходам одного уезда или города, достигал 1000-1200 листов. Приходский экземпляр имел иную структуру. Он включал записи рождений, браков и смертей только одного прихода за несколько лет, в зависимости от численности прихода. До 1840-50-х гг. приходская метрическая книга включала все виды регистрации, а позже каждый вид регистрации велся в отдельной книге. Объем приходской метрической книги чаще всего был около 200-250 листов. Полную юридическую силу имели документы выданные на основе консисторского экземпляра. Записи в метрические книги производились сразу после совершения акта, а записи о браке сверялись с обыскными книгами.

Участники таинства (родители и восприемники при крещении, жених или поручители при венчании) могли ознакомиться с внесенной в метрику записью и подтвердить ее верность в соответствующей графе.

Регистрация в метрических книгах велась священниками со слов, поэтому в записях находило отражение большое количество бытовых (просторечных) наименований населенных мест (а, возможно, и их частей).

Метрические книги представляют регистрацию церковных обрядов, а не самого факта рождения, брака или смерти. Не получают крещения мертворожденные, а также умершие вскоре после рождения, они могут не попасть в метрики о родившихся. С другой стороны в христианские метрики кроме родившихся заносят случаи крещения взрослых. В метрические книги об умерших у православных также могут не попадать младенцы, умершие до крещения, над которыми не совершен обряд погребения, а также самоубийцы. По военно-духовному ведомству прямо запрещалось вносить мертворожденных в метрики. В губерниях или епархиях, где население было очень разбросано и приходы чрезвычайно растянуты, как например в Сибири, нередко умершие вынужденно хоронились без участия духовенства и, соответственно, не попадали в метрические книги.

Велись метрические книги в церковных приходах до (в некоторых районах до ), затем регистрация актов гражданского состояния была передана подотделам ЗАГС местных органов исполнительной власти.

После октября метрические книги первоначально были переданы в городские, уездные, волостные земские управы, а с созданием органов ЗАГС, — в их волостные, уездные и губернские отделы. Сейчас они большей частью находятся в местных областных и республиканских архивах, но кое где и в органах ЗАГС.